Minha vizinha passava todos os dias com o carro por cima do meu gramado como atalho para o quintal dela

Depois do divórcio, eu não queria apenas um novo começo — eu precisava de um.

Foi assim que fui parar em uma rua sem saída tranquila, em outro estado, diante da varanda de uma casinha com balanço branco e um jardim que finalmente era só meu.

Eu tinha 30 anos, recém-solteira, e desejava paz mais do que tudo.

E então surgiu a Sabrina.

Ela morava na casa da esquina, no final do círculo. O marido, Seth — nome que só descobriria bem mais tarde — era calado, sempre à sombra. Nunca o vi dirigindo. Sempre ela. Só ela.

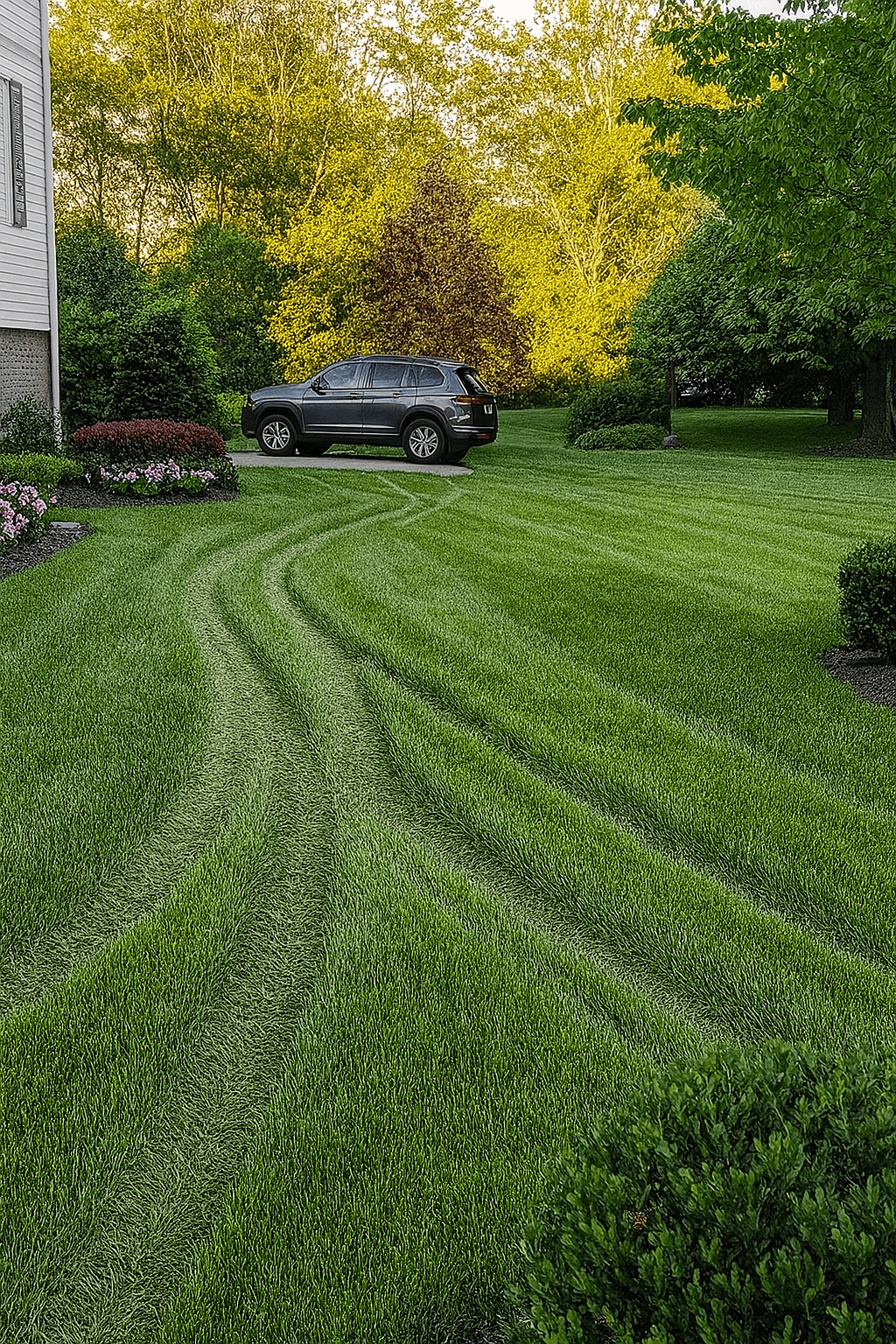

Na primeira vez que vi marcas de pneu cortando meu gramado, achei que fosse um erro qualquer. Talvez um entregador distraído. Mas aconteceu de novo. E de novo.

Até que, numa manhã bem cedo, flagrei Sabrina no ato: seu SUV cortava minha jardineira como se fosse atalho de pista de corrida. Saí na varanda e fiz sinal para que parasse.

“Ah, querida, flores crescem de novo. Às vezes estou com pressa”, disse, sorrindo como se nada fosse, e foi embora sem ao menos pedir desculpas.

Fiquei parada, com o coração acelerado por uma raiva familiar. Não era só irritação. Era uma sensação de invisibilidade que eu conhecia bem.

E então percebi: não era sobre flores. Era sobre mim.

Eu tinha sido ignorada tempo demais.

Foi aí que tracei um plano.

Fui até uma loja agrícola da região — daquelas que cheiram a madeira e sol — e comprei três rolos de tela de galinheiro. Ecológica. Discreta. Mas colocada sob a terra fofa? É traiçoeira.

Trabalhei naquele jardim como quem já foi desrespeitada vezes demais.

Dois dias depois, tomava chá na varanda quando ouvi um estalo alto.

O SUV dela deu um tranco — um dos pneus não resistiu.

Sabrina saiu do carro como se estivesse em cena de novela, saltos fincados na terra, xingando enquanto examinava os danos.

Mas eu ainda não tinha terminado.

Na manhã seguinte, encontrei um envelope colado na porta. Uma carta do advogado dela, alegando que eu havia “sabotado propriedade compartilhada” e “colocado a segurança em risco”.

Propriedade compartilhada? Meu quintal?

Liguei para a prefeitura antes mesmo de terminar o café. Agendei uma vistoria no mesmo dia. Em 48 horas, meu gramado estava coberto por estacas de madeira e bandeirinhas coloridas.

O resultado? O terreno dela nem tocava no meu.

Juntei recibos, imprimi fotos, relatório e planta do terreno. Organizei tudo numa pasta limpa e enviei para o advogado dela — por correio registrado, com rastreamento e uma notinha curta:

“Respeito é via de mão dupla.”

Três dias depois, o processo foi retirado. Sem pedido de desculpas. Sem explicações. Mas também sem mudança de atitude.

Se a tela de galinheiro não funcionava e a papelada não a intimidava, era hora de algo mais direto.

Encontrei o que precisava online: um sistema de irrigação com sensor de movimento, feito para espantar cervos — mas forte o suficiente pra derrubar um chinelo.

Instalei exatamente onde ela sempre passava, enterrado sob terra nova e flores.

Fiz um teste. Levei um jato tão forte que perdi a sandália. Funcionava.

Poucos dias depois, como um relógio, o Lexus branco dela invadiu meu gramado mais uma vez — confiante, displicente, inconsciente.

O sprinkler disparou.

Primeiro o pneu da frente. Depois, pela janela aberta. Em segundos, um giro glorioso de água deixou o carro encharcado.

Ela gritou, freou, saiu correndo — encharcada dos pés à cabeça, maquiagem escorrendo como vela derretida.

Nunca mais passou por ali.

Uma semana depois, alguém bateu à minha porta.

Era um homem de uns 50 anos, com um vasinho de lavanda nas mãos, como se isso pudesse consertar as coisas.

“Sou o Seth,” disse baixinho. “Marido da Sabrina.”

Tinha o olhar de quem já pediu desculpas demais na vida.

As semanas passaram. Meu jardim voltou a florescer.

A tela de galinheiro? Já foi.

O sprinkler? Continua lá — não por vingança, mas como lembrança.

Algumas coisas me quebraram.

Mas outras — como um canteiro florido ou um jato d’água na hora certa — me ajudaram a me reconstruir.